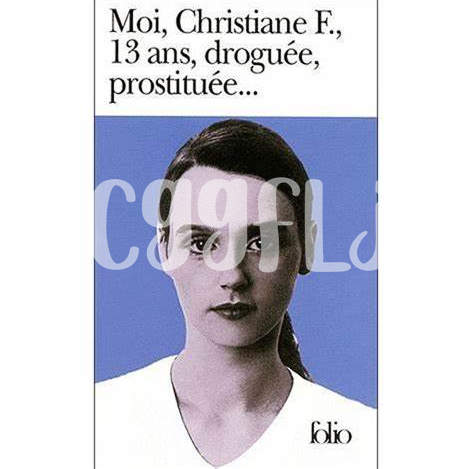

Découvrez Le Parcours Poignant De Celles Qui, Comme Moi Prostituée Et Droguée, Affrontent La Stigmatisation. Un Appel À L’empathie Et À La Compréhension.

**la Stigmatisation Des Travailleuses Du Sexe**

- Les Origines Historiques De La Stigmatisation Sociale

- L’impact Psychologique Sur Les Travailleuses Du Sexe

- Mythes Et Réalités Autour Du Travail Du Sexe

- Les Voix Des Travailleuses : Témoignages Puissants

- Initiatives De Soutien Et D’autonomisation

- Vers Une Acceptation : Changer Les Mentalités Collectives

Les Origines Historiques De La Stigmatisation Sociale

La stigmatisation des travailleuses du sexe trouve ses racines dans des siècles de jugement moral et de pratiques sociales. Dans l’Antiquité, les femmes exerçant cette profession étaient souvent célébrées dans certaines cultures, mais, avec le temps, une vision négative s’est imposée. Les religions ont joué un rôle majeur en imposant des normes de comportement qui ont souvent conduit à la marginalisation. Par exemple, les enseignements moraux des sociétés patriarcales ont contribué à créer une image de la travailleuse du sexe comme étant immorale, dévoyée, ou même comme une “quack” – un terme qui désigne une personne incompétente. Cette perception a été renforcée par des lois telles que celles qui criminalisent la prostitution, transformant une profession souvent nécessaire en un tabou social.

Au cours du 19ème siècle, la montée des mouvements féministes a parfois approfondi cette stigmatisation, en minimisant l’expérience des femmes face à des systèmes d’exploitation patriarcaux. Le début du 20ème siècle a marqué un tournant, où des mouvements de moralité publique ont conduit à l’émergence de préjugés plus systématiques. Des termes comme “Pill Mill” ont commencé à caractériser les individus impliqués dans le système de la prostitution, créant une image de déchéance et d’addiction, souvent associée aux drogues et à l’usage de narcotiques. Les travailleuses du sexe étaient alors perçues comme des victimes d’un choix supposé, un stéréotype qui demeure encore aujourd’hui.

### Évolution du Regard sur le Travail du Sexe

| Époque | Perception des Travailleuses | Contexte Sociétal |

|—————-|—————————–|———————————|

| Antiquité | Célébrées et respectées | Cultures variées |

| Moyen Âge | Marginalisées | Influence religieuse |

| 19ème siècle | Victimes et “quacks” | Mouvements moralistes |

| 20ème siècle | Stigmatisation accrue | Criminalisation croissante |

Ces dynamiques historiques ont eu un impact profond sur la manière dont la société perçoit les travailleuses du sexe. Ce regard négatif a non seulement conditionné les relations interpersonnelles mais a également influencé la législation et les politiques publiques, entraînant des conséquences juridiques et sociales qui perdurent aujourd’hui.

L’impact Psychologique Sur Les Travailleuses Du Sexe

La stigmatisation qui entoure les travailleuses du sexe engendre une multitude de conséquences psychologiques. Pour beaucoup, l’auto-estime souffre, se traduisant souvent par des sentiments de honte et de dévalorisation. Dans un récit poignant, une femme affirme : « Moi prostituée et droguée, je porte le poids du regard des autres. » Les étiquettes collées par la société renforcent une image négative, souvent associée à la dépendance et à la criminalité. Étrangement, les stéréotypes peuvent même pousser certaines personnes à créer des relations toxiques, où la validité de leur existence est constamment remise en question.

Les travailleuses du sexe se heurtent à des défis psychologiques considérables, souvent exacerbés par la consommation de substances pour tenter de gérer leur douleur émotionnelle. En effet, bon nombre d’entre elles utilisent des médicaments pour apaiser leur anxiété ou leur dépression, reflétant cette “Happy Pills” qui deviennent leur “élixir” pour échapper à la réalité. Un problème qui survient est le “Pill Mill” où la pression de la culture de la drogue peut rendre la situation encore plus déficiente.

Le sentiment d’isolement parmi ces travailleuses est un phénomène récurrent. Les réseaux sociaux, souvent perçus comme des espaces de refuge, deviennent parfois des scènes de jugement critique. Les travailleuses vivent une réalité où leur identité est soumise à des stéréotypes. Les témoignages mettent en lumière le besoin de soutien pour briser ce cycle de stigmatisation, mais également pour encourager la discussion sur les réalités de leur vie, permettant ainsi une prise de conscience collective.

Il est crucial de reconnaître que cette lutte psychologique n’est pas seulement individuelle, mais aussi sociétale. En changeant la perception sociale autour de la prostitution, nous pouvons espérer une amélioration des conditions de vie pour les travailleuses du sexe. Ouvrir le dialogue et fournir des ressources adéquates s’avèrent donc essentiels pour combattre cette stigmatisation omniprésente.

Mythes Et Réalités Autour Du Travail Du Sexe

Il existe de nombreux mythes concernant le travail du sexe qui façonnent la perception publique de cette profession. Souvent, les employées sont stéréotypées comme des personnes en marge de la société, par exemple en étant catégoriquement associées à des comportements autodestructeurs. Une phrase qui revient fréquemment est “moi prostituée et droguée”, perpétuant ainsi l’idée que toutes les femmes exerçant ce métier sont uniquement motivées par des dépendances. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Beaucoup de travailleuses du sexe choisissent cette voie pour des raisons économiques, de flexibilité, ou même comme moyen d’autonomie financière. Le choix ne doit pas être réduit à une fatalité ou un manque de pouvoir personnel.

Les véritables défis auxquels elles font face sont souvent invisibilisés par ces stéréotypes. La stigmatisation mène à des conséquences néfastes, notamment des violences physiques et psychologiques. Par exemple, des filles peuvent se retrouver dans des situations de danger, non pas par leur choix, mais plutôt en raison de l’environnement hostile qu’elles subissent. Ces contraintes suggèrent que la société devrait réfléchir davantage aux conditions qui forcent certaines à se tourner vers le travail du sexe, plutôt que de s’attacher à des généralisations simplistes.

Il est également crucial de distinguer entre la réalité du travail du sexe et le cadre dans lequel il est exercé. Beaucoup de travailleuses font face à des obstacles sociaux et juridiques qui rendent leur vie plus complexe. Le manque d’accès à des soins de santé adéquats ou à des ressources qui pourraient leur permettre de travailler en toute sécurité révèle un système défaillant qui propulse les mythes. Ainsi, pour dissiper ces préjugés, il est essentiel d’écouter véritablement les histoires et les expériences des travailleuses, favorisant une approche centrée sur la réalité qui permettra d’initier un dialogue ouvert et constructif.

Les Voix Des Travailleuses : Témoignages Puissants

Les expériences des travailleuses du sexe révèlent souvent des récits poignants, marqués par la stigmatisation et la résistance. Certaines, comme Rachel, parlent ouvertement de leur parcours, notant : “Moi, prostituée et droguée, je suis souvent considérée comme une paria. Mais derrière les jugements se cache une réalité que peu osent voir.” Rachel décrit le dilemme de jongler entre la survie quotidienne et le besoin désespéré de solidarité. Elle souligne l’importance de créer un espace où les témoignages peuvent être entendus, un genre de “Pharm Party” où les travailleuses se rassemblent non pas pour échanger des substances, mais des histoires. Cette démarche de partage brise l’isolement, offrant une bouffée d’air frais dans un environnement souvent hostile.

D’autres témoignages mettent en lumière la complexité des enjeux liés à leur situation. Emma, une travailleuse du sexe depuis cinq ans, rappelle que les idées préconçues peuvent être dévastatrices : “Chaque jour, je fais face au mépris non seulement des clients mais aussi d’un système qui préfère ignorer notre humanité.” Les “happy pills” et autres substances deviennent parfois une échappatoire, mais Emma sait que la véritable guérison passe par la reconnaissance et le soutien. Les voix des travailleuses sont essentielles, non seulement pour défier les mythes entourant leur profession, mais aussi pour promouvoir un changement social profond et durable.

Initiatives De Soutien Et D’autonomisation

La stigmatisation des travailleuses du sexe entraîne une multitude de difficultés au quotidien, mais des initiatives innovantes émergent pour améliorer leur bien-être. De nombreuses organisations non gouvernementales mettent en place des programmes de soutien psychologique et social pour aider ces femmes à surmonter les traumatismes liés à leur expérience. Grâce à des espaces sécurisés où elles peuvent partager leurs histoires, des partenariats se forment souvent avec des thérapeutes qui utilisent des méthodes adaptées à leurs besoins. Comme plusieurs d’entre elles l’ont exprimé, « moi prostituée et droguée », il est essentiel de reconnaître que le soutien médical et psychologique est vital pour retrouver un équilibre.

Il existe aussi des initiatives qui cherchent à favoriser l’autonomisation économique des travailleuses du sexe. Par exemple, certains ateliers de formation professionnelle leur offrent des compétences dans des domaines variés, allant de l’informatique à la gestion d’entreprise. Ces formations ne visent pas seulement à leur fournir des compétences, mais également à renforcer leur estime de soi. En apprenant à gérer leurs finances ou à créer un CV, ces femmes commencent à se projeter dans des carrières alternatives.

Une autre facette de ces initiatives est la création de réseaux de solidarité. Les travailleuses peuvent se rassembler lors d’événements communautaires pour échanger des conseils et des astuces, mais également pour se soutenir mutuellement. Ces rassemblements peuvent inclure des discussions sur la santé, les droits et le partage d’informations sur des ressources, comme les meilleures pratiques concernant la gestion de leurs médicaments ou l’accès à des soins adaptés à leurs besoins.

L’impact de ces initiatives est tangible, mais il est crucial que de telles actions soient étendues et soutenues au niveau gouvernemental. Un tableau ci-dessous résume certaines des principales initiatives en cours :

| Initiatives | Objectifs | Impact Potentiel |

|---|---|---|

| Programmes de soutien psychologique | Offrir un espace sécurisé aux travailleuses | Amélioration du bien-être mental |

| Formations professionnelles | Développer des compétences économiques | Renforcement de l’autonomie financière |

| Réseaux de solidarité | Créer des communautés de soutien | Augmentation de la cohésion sociale |

Vers Une Acceptation : Changer Les Mentalités Collectives

Dans un monde où les perceptions et les attitudes façonnent souvent les vies, il est crucial d’engager un dialogue ouvert sur le travail du sexe. Les stéréotypes profondément ancrés se nourrissent d’une mécompréhension et renvoient les travailleuses à des statuts d’« autres ». Cela crée un cycle vicieux d’isolement et de jugement. Pour changer cette dynamique, il est impératif de démystifier les croyances qui entourent ce métier. En favorisant des conversations honnêtes, on peut commencer à déconstruire les mythes qui persistent, rendant ainsi visible l’humanité des personnes concernées.

Les témoignages des travailleuses du sexe sont essentiels dans ce processus. En partageant leurs histoires, ces femmes peuvent briser le silence autour de leur réalité quotidienne. Ces récits ne sont pas que des échos de difficultés ; ils sont remplis de résilience, d’entreprise et d’excanth de vie. L’écoute de ces voix permet de remettre en question les jugements, tout en humanisant le sujet. Il est évident que l’acceptation viendra de notre capacité à écouter et à apprendre des expériences des autres, plutôt que de se fier à des clichés.

En parallèle, il est nécessaire d’encourager des initiatives éducatives qui abordent la sexualité et le travail du sexe dans un cadre inclusif et respectueux. Ces programmes peuvent aider à sensibiliser la communauté sur les réalités de ce travail, tout en soulignant le droit à la dignité et au respect de chaque individu, indépendamment de son occupation. En intégrant des approches novatrices et des discussions éclairées, nous pouvons bâtir des ponts entre les différents segments de la société.

Finalement, changer les mentalités collectives exige des efforts constants et une volonté collective. Les événements communautaires, les arts et même les médias peuvent servir d’espaces pour favoriser la compréhension et l’acceptation. Tout comme les pharmaciens komposent les médicaments avec soin et précision, nous devons également composer nos interactions avec compassion et empathie. Seule une approche holistique permettra, à terme, de créer un environnement où chacun peut vivre sans stigma.